Reise, Reise, Bilderreise

Vom Reisen zum Bild

Warum reisen wir? Um Erholung zu finden? Erkenntnis? Oder schlicht, weil wir es können? Zumindest dort, wo marktwirtschaftliches Denken vorherrscht, gilt auch Letzteres – ebenso wie die Tatsache, dass wir als moderne Gesellschaft mitunter auch reisen, um zu zeigen, dass wir gereist sind. Dass wir es können. Dass wir es uns wert sind. Vom elegant inszenierten Porträt Goethes in Italien über ein staubfangendes Souvenir bis zum Instagram-Reel – der Nachweis der Abwesenheit war in Vergangenheit wie Gegenwart ein wichtiger Bestandteil der Reise.

Diese mehrteilige Essay-Reihe widmet sich dem Reisen als sozialer Praxis, als Inszenierung – und als Schauplatz im Ringen zwischen Erinnerung und Repräsentation.

Erster Teil: Reise als Formung – Fernweh in Öl

“Das Portrait des John Talbot” - Pompeo Batoni

Freizeit war vor der marktwirtschaftlichen Revolution das exklusive Privileg einer kleinen Elite. Die ersten regelmäßigen Urlaubsreisen waren die sogenannten Grand Tours des britischen Adels – Bildungsfahrten durch Frankreich, Italien und gelegentlich das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Ziel war nicht notwendigerweise Erholung, nicht Müßiggang, sondern Formung: klassische Bildung, Sprachpraxis, gesellschaftliche Reife – und ein standesgemäßes Porträt von Pompeo Batoni (1708–1787) fürs elterliche Herrenhaus.

Eine klassische Grand Tour dauerte mehrere Monate, nicht selten ein bis zwei Jahre. Der Startpunkt war meist London; von dort führte die Route über Calais oder die Niederlande nach Paris – dem ersten großen Prüfstein für Umgangsformen, Sprache und Weltgewandtheit. Anschließend reiste man über Lyon in die Schweiz oder direkt nach Italien: Turin, Florenz, Rom und Neapel bildeten die Hauptetappen. Wer es sich leisten konnte, besuchte auch Venedig, Bologna oder die Ruinen von Paestum.

Die Rückreise führte häufig über Wien, Prag, Dresden und Berlin – oder entlang des Rheins. Besonders bildungseifrige oder politisch interessierte Reisende zog es in protestantische Universitätsstädte wie Leiden, Göttingen oder Halle – mitunter in das preußische Berlin oder das barocke Dresden. Waren einige Bestandteile der Route auch austauschbar, so blieb der Anspruch stets gleich: Der Reisende sollte am Ende gebildeter, erfahrener, reifer und vor allem repräsentabler zurückkehren, als er aufgebrochen war.

Als Beweis sammelte man neben Erfahrungen und Bekanntschaften fleißig Objekte: Marmorfragmente, antike Münzen, Gemälde, Skulpturen – mitunter auch menschliche Überreste. Erinnerung war materiell – ebenso schwer, kostspielig und symbolisch aufgeladen. Ein Souvenir war Nachweis und Besitz zugleich. Die Stütze der Erinnerung: ein einzigartiges Artefakt – noch kein Klischee, kein Abzug.

Mit den napoleonischen Kriegen wurde diese Form des Reisens unterbrochen. England war weitgehend vom Kontinent abgeschnitten, und wer dennoch reiste – oder musste –, tat dies oft im roten Rock der britischen Armee. England war als Handelsnation reich geworden – ein Reichtum, der es seinem Adel und später seinen Bürgern das Reisen ermöglichte. Im Konflikt mit Napoleon und seiner Kontinentalsperre war es aber auch dieser Reichtum, der die zahlreichen Koalitionen gegen den korsischen Strategen finanzierte und somit den Kaiser der Franzosen letztlich in seinen Ruin trieb.

Während des Konflikts mit Frankreich – mangels erreichbarer Destinationen – wuchs das Interesse am Lake District und an den schottischen Highlands. In Ermangelung des mitunter als liederlich empfundenen Pariser Großstadtlebens und der italienischen Antiken- und Renaissance-Stätten trat etwas Neues in den Vordergrund: die Natur um ihrer selbst willen.

Sie wurde nicht länger bloß als Rohmaterial für Architektur oder Landwirtschaft betrachtet, sondern als eigener Sehnsuchtsort – nicht mehr nur ein Haufen Steine, sondern ein Subjekt der Betrachtung. Und dies selbst dann, wenn die schöpferische Kraft des Menschen vor der natürlichen Kulisse zurücktrat. Langsam entstand in den folgenden Jahrzehnten jener bis heute wirksame Hang zum „Natürlichen“: Der See, die Küste oder die Berge selbst wurden – gerade wegen ihrer Unberührtheit – zum Reiseziel.

Eine Fernkutsche (“Diligence”) an einer der zahlreichen Zollstellen. (Aus Richard Doyle, “The Foreign Tour of Messrs. Brown, Jones and Robinson”)

Mit der industriellen Revolution entstand eine neue Mittelschicht mit geregelten Arbeitszeiten – und mit dem, was man bald Freizeit nennen würde. Erste Reiseziele dieser neuen Klasse waren Paris, die Alpen, der Rhein, das Schlachtfeld von Waterloo. Der Weg dorthin war beschwerlich: Man zuckelte in überfüllten Diligencen – jenen klapprigen Fernkutschen – über den Kontinent, aß schlecht, schlief in Tavernen mit fragwürdiger Hygiene – und klagte, wie es sich gehörte, über Essen, Betten und Wanzen.

Es florierte die lokale Souvenirindustrie: Stiche, Skizzen, Miniaturen aus Gips oder Porzellan, bemalte Teller. Wie einst der Adel suchten auch diese Reisenden nach Beweis und Halt. Die Erinnerung blieb materiell – ein Gegenstand – kein Bild, sondern eine kitschige Überspitzung der Reise. Für gemalte Porträts fehlten Zeit wie Geld; echte Antiquitäten waren unerschwinglich, die Fotografie noch in ihren übergroßen und schwerfälligen Kinderschuhen.

Mitte des 19. Jahrhunderts waren bereits so viele Reisende unterwegs, dass viele um die Authentizität ihrer vormals elitären Reiseziele fürchteten. Der französische Autor Théophile Gautier (1811–1872) bemerkte bereits 1840, „...dass die Engländer überall seien, außer in London.“ Dennoch war Reisen weiterhin einer kleinen, privilegierten Schicht vorbehalten, deren scharfe soziale Abgrenzung aber bereits durchbrochen war.

Stattdessen wurde zunächst das Fernweh massenkompatibel – als Illusion.

Der britische Unternehmer Robert Burford (1791–1861) prägte und perfektionierte das Genre der Panoramen. Seine Rundgemälde zeigten nicht nur berühmte Orte, sondern oft auch Szenen, die er selbst auf Reisen in den Pyrenäen oder den Berner Alpen erlebt hatte. So wurde das gemalte Bild zur autobiografischen Projektion: das Panorama nicht nur als Ort der Anschauung, sondern als Erzählung. Burfords Werke waren Vorläufer der Reise-Influencer – kuratiert, dramatisiert, stets etwas größer als das Leben.

Das gemalte Panorama wurde zum Souvenir für alle – ein kollektives Andenken an Orte, die man nie besucht hatte, niemals besuchen würde. Während der Adel sich noch mit Originalen schmückte, genoss die neue Mittelklasse ihre Reise als Vorstellung: nicht privat besessen, sondern kollektiv geteilt.

Albert Smith – Die Besteigung des Mont Blanc als Vorläufer der multimedialen Bühnenshow, 1852

Und wo Burford das Bild sprechen ließ, brachte Albert Smith (1816–1860) es zum Reden.

Smith, ein scharfzüngiger Autor, Entertainer und Reisender, verwandelte seine Besteigung des Mont Blanc in ein multimediales Bühnenspektakel. Ab 1852 ließ er in der Egyptian Hall am Piccadilly nicht nur den höchsten Gipfel Europas ersteigen, sondern löste mit seiner multimedialen Show eine regelrechte Mont-Blanc-Begeisterung in London aus. Seine Show „The Ascent of Mont Blanc“ verband Reiselust, Komik, Dioramen, Live-Erzählung und Theaterdonner – eine frühe Form des Infotainments.

Mehr als eine halbe Million Menschen sahen die Vorstellung, darunter Queen Victoria. Der Mont Blanc wurde zum Mythos der Mittelklasse – nicht durch Geografie, sondern durch Inszenierung. Smith verkaufte kein Wissen – er verkaufte Erlebnisse im Sitzen. Seine Show war das 19. Jahrhundert als YouTube-Premiere: größer als das Leben, aber nah genug dran, um sich selbst darin zu erkennen.

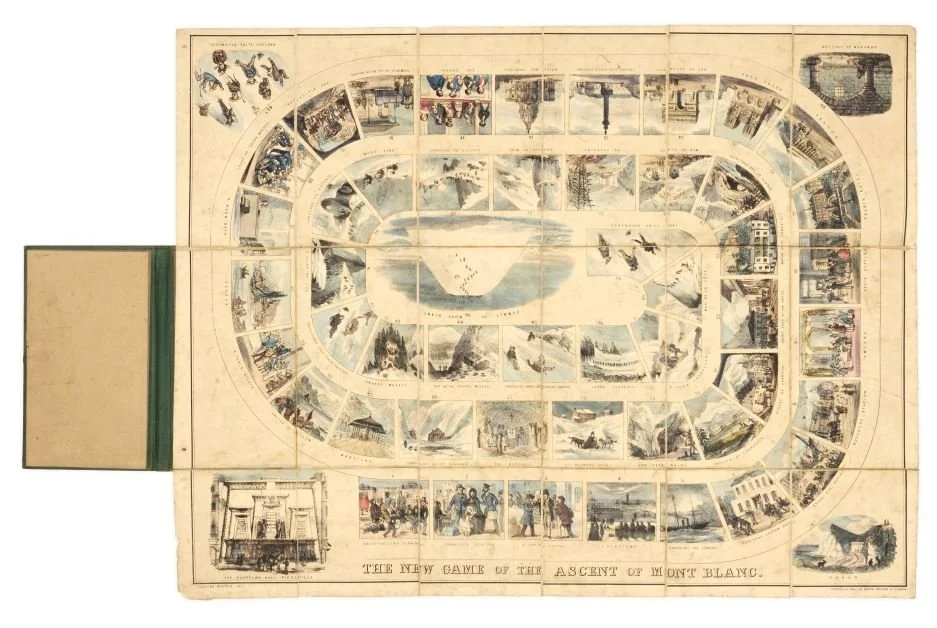

Die Besteigung des Mont Blanc als Merchandise. Das Brettspiel “The new Game of the Ascent of Mont Blanc” von John Smith.

Reisende, die später selbst den Mont Blanc bestiegen, bemerkten nicht selten, der echte Gipfel sei weniger eindrucksvoll als Smiths Londoner Version. Der Berg war real – aber seine Vorstellung war spektakulärer. Damit beginnt eine Entwicklung, die bis heute anhält: Orte werden nicht mehr nur besucht, sondern vorher medial überhöht – und müssen sich dann an einem Bild messen, das stärker ist als jede Landschaft.

Für die Massen stillte noch das Bild, die Inszenierung das Fernweh. Und sie schuf Bilder im Kopf, an deren Größe sich die Realität kommender Reisegenerationen messen lassen musste.